銃はすばらしい武器だ、簡単に急所を破壊していく。

出会い頭に撃たれ避けることが出来なかった、銃口をそらそうと掴んだ右手ははじけ体にも衝撃がはしる。

恨みを買ってこうなるならまだしも、人違いだなんてひどい話だ。

散弾で体に無数の穴が開いた、骨にめり込み肺に穴を開けて抜け出た弾は肉をはじけさせた、人間なら大出血して即死だろう。腹と背中の傷口を手で押さえ圧迫する、止血と傷の正確な場所を確かめた。正中線の髄も心臓、頭がへいきなら、傷付近の血管を絞り出血を可能な限り減らしつつ穴をふさげばなんとかなる。そう簡単には死なない。

百年は人も妖魔のあり方も変えた。妖魔狩人なんて仕事は必要なくなっていた。妖魔はもう獣のように生きたりなどしない、人とたいしてかわらない。人を喰わなくなったのでは無い、別の方法で聡く生きようとしている。

どうにも私が彼らの頑張りをかきまわしたり、否定する気にはなれない。

妖魔と人間、どちらからも私は蚊帳の外で、ずっと仲間も見つからなかった。

すべてが虚しい。

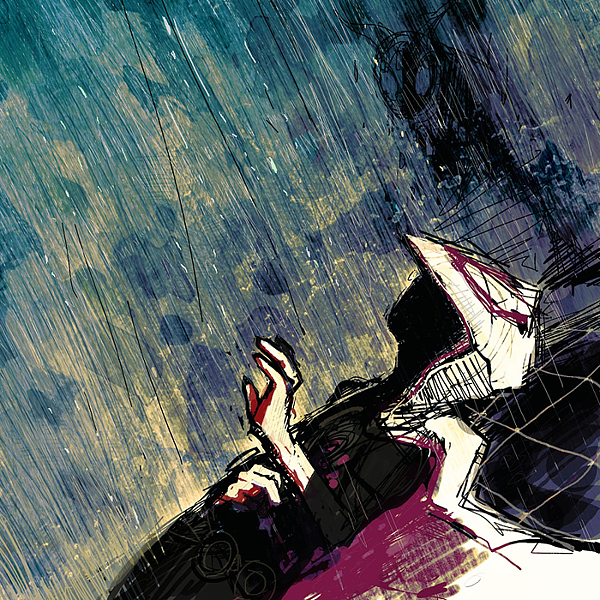

傷口の手をはずし、血を止めるのはやめて、力を抜いた。生きる努力をやめると体の力が抜けて地面に肩から倒れた。腕にのこった力を込めて仰向けになる。

「(これは、自傷でも自殺でもないよな)」

ああ、あの時と同じだな、あの日と、同じ、同じなのにもう二度と同じような事は起こらない

狩人はもう来ない

***

「雨嫌、痛いし毛皮が湿気る」

紅に染めた水たまりの中に半妖の青年が倒れている、黒い毛皮を着込んだ白山羊のレダは彼に会いに来た。

体が仰向けでうつろな目の青年の顔を山羊はのぞきこむ、青年は手を動かしに山羊に向かい伸ばそうとするが持ち上げるだけの体力が残っているワケもなくすぐ落ちた。

「私はあの狩人ではないんだよ」

山羊のかける言葉に棘はないが憐れんでいるというより楽しんでいる。

「……ッ……」

青年は何か言おうと穴の開いた肺を動かした、肺から逆流した血が音を立てて口元に吐き出される。

山羊は姿を変えて人間の姿になる、赤いマントのついた外套を着た白い男の姿になる。

化けた山羊は青年のかたわらの紅い水に膝をついた、手を顔へさしのばし濡れて目元に張り付いた青年の髪の毛を優しくかきわける。

半妖の青年は狩人の姿を目で捉えると顔を緩めた。が、一瞬でその安堵は消え、目の底に悲しみが浮かび、目を固く閉じ拒絶した。

半妖とか、妖魔になるために腕を移植したり、妖魔を食べたりする狂気に触れた人間というのは“レダにとっては”よくある出来事でウィルという半妖もここの世界ではずっと一人きりでもそう珍しいものではなかった。

でもウィルの居るこの世界が好きだったから興味も出てくる、ここのレダの妖魔は一番の出来で喜ばしかった、それは妖魔狩人という職の人間が天敵になってくれたからだろう、ここの人間はあと四百年は狡猾な妖魔に苦しむ予兆が見える。

レダは友と妖魔という生き物を作り勝負をしていた、壁の向こうの世界を使いどっちが上手く長く人間を苦しめるかという勝負をしている。勝負は決着が来る前にレダが友を殺した。

友は死んでもレダの中では勝負は続いている。

そのいい出来の妖魔の半分ならば、彼も何かしらいい出来かもしれないとウィルを見ていた、出来自体はそうでもなかった。

しかし、見世物としては周りのニンゲン含め楽しかったので純粋にお礼としてここに来ていた。

「この狩人はお前にとってはいい親だったから」

目を閉じたウィルの頬をなでながら語りかける。

「ほんとうによろこんでもらえると思ったんだよ」

手を離しもとの山羊の姿に戻るレダ。

「あーあ……死ぬ間際ぐらいいろいろ忘れて笑って欲しいもんだな」

分からないことはどんなことでも気になるのがレダの性分である。