ジンが旅から帰って来なかった。

私は旅についていかなかった、足を怪我してついていけなかった。旅に出たのは秋口の事で「冬には帰るが、長くなる。足が治ったらでいい、薪をたくさんつくっておいてくれ」と言付かったのが最後で、春になっても帰ってはこなかった。

あの家がまだのこっているなら精一杯つくった薪は使われる事なく積まれたまま乾いて濡れてを繰り返して朽ちただろう。

短い夏が終わりかけていた、私はどうすればいいのか分からず待っていた。

ジンもどこか遠くで足を大怪我し、治してやっとの事で、明日帰ってくるんじゃないか。帰ってきて開口一番で「もう狩人はやめるよ」と言うのではないか、自分と家をここに残し何処かで、しあわせに暮らしているのかもしれない、と都合のいい妄想もした。

都合の悪い想像もした、山小屋の死体のようにどこかで朽ちているのかもしれない、髪の毛と同じように肉片ひとつも残さずに白くなってどこかに棄てられ埋まっているのかもしれない。

この家をやる、捨ててもいい、好きに生きろと言ってくれた。好きにしていいならジンを探しに行く事にした。

***

町と村を近場から遠くへ点々とまわり、時々家に帰る。その暮らしを十年過ごしても見つからなかった。足取りも噂も何もみつからない。

ある日、私は余計な世話して妖魔狩人に捕らえた。

その狩人は私が妖魔でない半妖だと言うことを信じ、私が人を食わないという証拠を示す猶予をくれた。猶予をくれたのと、私を人道的な扱いをしてくれたのは私が彼の部下に余計な世話で助けたからだった。

私はその気のいい、甘い、おしゃべりな狩人から妖魔狩人についていくつかの詩を聞いた。彼は子供の頃旅芸人やら歌い手から聞いた妖魔狩人の詩が好きで、とうとうなってしまったという。歌い手ではないので謡わないけれど狩人の詩話をたくさん知っていた。

赤いマントの妖魔狩人の詩があった。

その話を聞いたとき私は心が折れた。その詩がいつできたのか、誰なのかはわからない。ジンが酒場かどこかで聞いたその詩が好きで同じ狩人の格好をしていたのか、詩のモデルがジンなのかなんて事はわからない。

詩の名無しの人物を探すなんてことは根本から馬鹿げている。

詩の中と自分の心の中の朧を探す馬鹿げたことを続ける自分に折れた。ジンは十年でそういうものになってしまったのだ。

十年、私がいた世界のこの時代の人の十年は長い。人の寿命が五十とどかない、人が十年生きて歳をとるということは難しい。

ジンが生きていれば、髪の毛が真っ白でも頭巾で隠さなくても、もう不自然ではないくらい老いてる。

人探しを止めるきっかけをつくったこの詩を聞かせた狩人に、私はある頼み事をした。こちらも相当馬鹿げている、たしかに自暴自棄だった。

***

私は妖魔狩人になった。

ジンと同じように生きてみれば彼の気持ちが分かると思った、憧れに近づくとばかり思っていた。が、違った。理解できたのは、この仕事を人生として一人耐えるのは、覚悟して生きるのは、孤独でさみしいということだった。楽ではないとは子供ごころに思っていたけれど……あんまりだ。

辛いことが理解できると、ジンの事がもっとわからなくなった。自分の心からジンの姿が遠くなった気がした。心が離れたのは、理解できないからだ。なぜ妖魔狩人にこだわっていたのか道理が理解できないから疑いたくなった。

彼は理不尽から逃げていいと私に教えてくれた、理不尽から逃げることができるように強くなれと私に教えた、なら彼もそうする。力も頭もあるのだ、妖魔だの狩人だの半妖だの煩わしいことや嫌な事は放り出して逃げるだろう、好きに生きているだろう、そう生きたっていいだろう。

ジンに憎しみや怒りがつのる日もあった。私を捨てた”かもしれない”ことや、私が妖魔狩人に憧れていることを十分知っていて、狩人に鍛えてくれなかったことに憎しみや怒りが湧いた。助けてもらったのに、十二分育ててもらったのに、私はなんて恩知らずなのだろうか。

恨みつらみがひくと自分の弱さと卑しさに惨めな沈んだ気持ちになる。

人の心中や、知れもしない過去と真実に心を左右にゆさぶられるのは苦痛以外の何事でもなかった。

私はきっと子供の頃と同じようにあのまま、ジンを信じていたかったのだ。

ひとり、取り残された気分だ。

生きても私は老いない病気もしない、死ねないのだ、でもジンとの約束を破るわけにはいかない。

そんな消極的な理由で妖魔狩人を片手間に、幽鬼のように同じ半妖の仲間をさがしてずっと百年近くは生きていた気がする。

***

銃はすばらしい武器だ、簡単に急所を破壊していく。

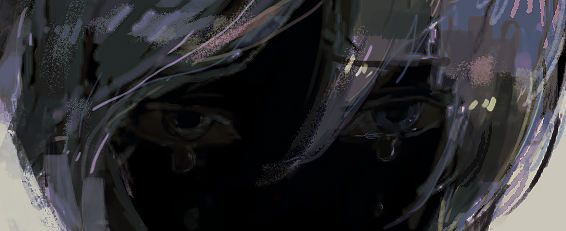

出会い頭に撃たれ避けることが出来なかった、銃口をそらそうと掴んだ右手ははじけ体にも衝撃がはしる。

恨みを買ってこうなるならまだしも、人違いだなんてひどい話だ。

散弾で体に無数の穴が開いた、骨にめり込み肺に穴を開けて抜け出た弾は肉をはじけさせた、人間なら大出血して即死だろう。腹と背中の傷口を手で押さえ圧迫する、止血と傷の正確な場所を確かめた。正中線の髄も心臓もへいきなら、傷付近の血管を絞り出血を可能な限り減らしつつ穴をふさげばなんとかなる。そう簡単には死なない。

百年は人も妖魔のあり方も変えた。妖魔狩人なんて仕事は必要なくなっていた。妖魔はもう獣のように生きたりなどしない、人とたいしてかわらない。人を喰わなくなったのでは無い、別の方法で聡く生きようとしている。

どうにも私が彼らの頑張りをかきまわしたり、否定する気にはなれない。

妖魔と人間、どちらからも私は蚊帳の外で、ずっと仲間も見つからなかった。

すべてが虚しい。

傷口の手をはずし、血を止めるのはやめて、力を抜いた。生きる努力をやめると体の力が抜けて地面に肩から倒れた。腕にのこった力を込めて仰向けになる。

「これは、自傷でも自殺でもないよな」と考えたのがさいごで後のことは私は覚えていない。